株式会社 学研ココファン

200箇所以上を結ぶ事業所ネットワークの一元監視と電話通知による異常検知率の向上

- 株式会社 学研ココファン

- その他

- 学研グループの中で高齢者支援事業を担い、高齢期の安心・安全で心ゆたかな暮らしを支援。2004 年の創業以来、住み慣れた地域で高齢者が安心して暮らし続けられるサポートとサービスを提供。事業の中心は、お元気な方から介護が必要な方まで、幅広く入居が可能なサービス付き高齢者向け住宅の運営で、現在では全国 216 拠点でサービス提供を行っています。(2024 年 10 月 1 日現在)

インタビュー:株式会社 学研ココファン 戦略本部 DX戦略室

株式会社 学研ココファン 品質管理本部 IT推進部

執行役員

佐川 学史

導入理由200箇所以上の事業所ネットワークの能動的監視を実現

パトロールクラリスを導入した経緯を教えてください。

佐川:弊社は全国で200ヶ所以上のサービス付き高齢者向け住宅を中心とした介護施設や訪問看護ステーション、保育施設などの運営を行っております。

導入の経緯としては、子会社を含めた学研ココファングループではICT化を進めており、介護記録・保育記録のデジタル化や見守り機器の導入などで社内ネットワークが重要になっています。そのため、システム機器やネットワーク全般を監視したいと考え、パトロールクラリスを導入しました。

パトロールクラリスのどこに魅力を感じましたか?

佐川:データセンターに監視・アラート発生時の通報をお任せするよりも、パトロールクラリスを導入した方がアラートが上がれば直ぐに影響範囲の把握できる事や、監視をする際のコストがかなり抑制される点で魅力を感じています。

学研グループ全体で管理しているサーバーについては、管轄している会社が既に別の監視ツールを導入しているのですが、学研ココファングループ側で設定を追加することができず、レポートも依頼しないと閲覧できない等の制約事項が多いため、学研ココファングループ用の監視ツールを導入することで、管理しているサーバ・ネットワーク機器を能動的に監視できるようにして、問題が発生した際に原因の詳細や及ぼす影響の範囲を、網羅的に可視化したいと考えています。

パトロールクラリス以外にアラートコールも導入いただいておりますが、どのような導入意図があったのでしょうか?

佐川:弊社が運営するサービス付き高齢者向け住宅では、見守りサービス(安否確認)が義務付けされており、今までは電子ではなく紙の確認表でチェックした後、管理者が二重チェックして運用していました。ICT化に取り組んで安否確認を含む介護記録を電子化した際、管理者が行っていた安否確認のチェック業務を自動化したいと考えアラートコールを導入しました。

導入効果能動的監視による問題の原因の早期特定と対処の高速化、

リスクの定量化による経営陣への提案を円滑化

パトロールクラリスとアラートコールは実際にどのように活用されていますか?

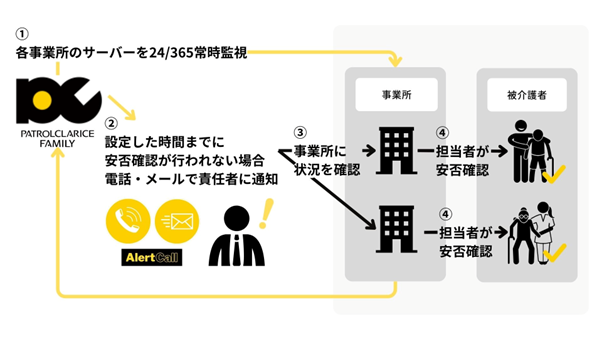

佐川:アラートコールは、サービス付き高齢者向け住宅において、特定の時間までに安否確認が終わっていない事業所があった場合は、メールだけではなくエリアを統括する責任者宛てに電話で自動通報を行うために利用しています。

これまでは、メールのみの通知であったため、責任者が通知に気づきにくいという問題がありましたが、電話でも通知する事で責任者が必ず気づき、事業所に連絡をしてフォローすることで、これまでより早く確実に全事業所で安否確認のチェックを完了させることができるようになりました。

▲ パトロールクラリスとアラートコールの活用方法

パトロールクラリスは、今までは実現できていなかった200か所ほどある弊社の全拠点に張っているVPNのルーター監視に活用しています。

今までは、事業所ごとのネットワークで障害が発生した場合、こちらから検知する事が出来ず事業所側から連絡をもらう形で障害を検知するしかありませんでした。

そのため、障害が発生しているのが単一の事業所なのか、または複数の事業所で発生しているのか影響範囲を把握することができないために、各事業所に対してそれぞれ連絡をとって確認するという手法をとるしかありませんでした。

パトロールクラリスを導入することで、影響範囲が把握できるようになるので、

各事業所から連絡を受けて受動的にエラーに対応するのではなく、こちらから能動的にパトロールクラリスで監視して確認ができるという体制にしています。今後はそれ以外にも、最近増えてきた独自のサーバーの監視に利用したいと考えています。

サーバーの監視する際に利用している監視の機能や項目はどういったものを利用していますか?

佐川:今はまだ設定が完了したばかりなのでPing監視を主に利用し、ルーターまでの監視を行っています。 また、サーバーのディスク、CPU、メモリなどのリソース監視、Ping、ログの監視などを使用しています。

管理機能面では、レポート機能はディスク容量の管理で有効的に使えると考えています。パトロールクラリスのクラウド版も使わせていただいておりますが、クラウドからのウェブサーバーに対するURL監視レスポンスがどれぐらいで返ってきているのかを把握する際にも活用しています。

弊社のパッケージのオンプレミス版とクラウド版のどちらも利用されていますが、住み分けはどのように行っているのでしょうか?

佐川:オンプレミス版は主に学研ココファングループ内の各種サーバのリソース監視、ログ監視、各事業所内に設置しているルータ等の死活監視で利用しています。

クラウド版で監視を行うのは、2つ目的があります。

1つ目がWEBサイトのURL監視で、WEBサイトに訪問されるお客さま目線で見たと同等に、社外ネットワークから問題なく稼働しているか監視するためです。WEBサーバーが正常稼働しているかどうかは、社内ネットワーク内にあるオンプレミス版のパトロールクラリスからURL監視を行っていますが、それで正常と判断されていても、その先のロードバランサやファイアウォール等の機器で死活監視ではエラーとならない何らかの障害が発生していたらユーザーにはレスポンスが返されません。この部分はオンプレミス版では監視することができない部分がありますので、社外からクラウド版を通してユーザーと同じ通信経路で監視するという使い方が一つです。

もう一つが、オンプレミス版が正常稼働しているかどうかの確認です。アラートが長時間上がっていない場合、すべての監視で障害が発生していないのかもしれませんが、オンプレミス版自体がダウンしていることで監視ができていなく、アラート通知が上がってきていない可能性があります。オンプレミス版から一定間隔でクラウド版と疎通を行い、疎通がなければオンプレミス版に障害が発生しているとクラウド版に監視・アラート通知させるという目的があります。

実際に導入後の効果として実感している点があれば教えていただけますか?

佐川:拠点のPing監視によって拠点で何が起きているのかを把握しやすくなった点です。

あとは、リソースの監視で、ディスクが容量が不足してから対処するのではなく、ディスク使用量の上昇傾向も確認できるようになったため事前に対策が立てやすくなりました。またCPUやメモリの使用率などをレポート出力できるので、今後どの程度、いつ頃拡張しないといけないかを経営陣に対して報告しやすくなりました。

導入後のサポートなどの対応はいかがでしたでしょうか?

佐川:まだ導入後のサポートを利用していませんが、システムの構築の段階から導入の手順などを手厚くサポートいただいたので、自社のIT部門内で構築・導入する事ができ、満足しています。

展望範囲の拡充による更なる監視体制の強化

今後パトロールクラリスの利用の拡大など今後の構想などはありますでしょうか?

佐川:現在監視しているのは、優先順位が高いコアなシステムの部分のみです。

今後は学研ココファングループで利用しているすべてのサーバーに関しても、監視をしていきたいと考えています。